La astronomía tiene muchas historias, pero pocas tan alucinantes como la del Antiguo Egipto. Siendo astrónomo, siempre me ha interesado cómo las civilizaciones antiguas miraban al cielo. Y tengo que confesar algo: siento una enorme curiosidad por la cultura egipcia. Esa mezcla de sabiduría ancestral, arte sagrado, mitología y ciencia primitiva es sencillamente cautivadora. Cuando uno empieza curiosear por los documentos antiguos, los textos jeroglíficos, los templos orientados al Sol y las tumbas adornadas con mapas estelares, se da cuenta de que los egipcios vivieron literalmente conectados con las estrellas.

Para los antiguos egipcios, el cielo era mucho más que un techo de estrellas. Era un libro abierto que narraba historias de dioses, ciclos vitales, ritmos naturales y destinos humanos. Todo lo que hacían estaba profundamente influido por la observación del cielo. No era una afición; era una necesidad vital. Las estrellas les marcaban los tiempos para sembrar y cosechar, el momento de iniciar rituales religiosos, cuándo celebrar festividades y hasta cómo diseñar sus colosales templos y pirámides.

Su cosmovisión no separaba ciencia y religión como hacemos hoy. Para ellos, los movimientos celestes no solo eran naturales, sino divinos. Las estrellas eran dioses o mensajeros de los dioses. Y si el firmamento hablaba, había que escucharlo.

Uno de los aspectos más hermosos de la astronomía egipcia es su mitología estelar. Las constelaciones no eran simples agrupaciones de puntos luminosos. Tenían nombres, historias y poderes.

- Orión, por ejemplo, no era solo una constelación. Representaba a Osiris, el dios de la muerte, el renacimiento y el más allá. Su cinturón, esa inconfundible línea de tres estrellas, era la puerta de entrada al Duat, el inframundo egipcio.

- La Vía Láctea no era una franja lechosa sin más. Era la representación celestial de la diosa Nut, la gran diosa del cielo, que cada noche tragaba al Sol y lo daba a luz de nuevo al amanecer. Un ciclo eterno que simbolizaba la renovación diaria de la vida.

- Las estrellas en general estaban ligadas a Seshat, la diosa de la escritura, la sabiduría y los registros cósmicos. Era una especie de bibliotecaria celeste que organizaba el conocimiento estelar de la humanidad.

- La Luna, por su parte, era personificada como Jonsu, el viajero del cielo. Este dios lunar era símbolo de renovación y guía, ya que su viaje mensual a través del firmamento marcaba ciclos importantes para el pueblo egipcio.

Los egipcios no solo veían a los dioses en las estrellas; creían que los faraones, al morir, ascendían a ellas. Por eso tantas tumbas están llenas de mapas celestes: para que el faraón supiera orientarse en el cielo, como quien lleva un mapa en un viaje por carretera.

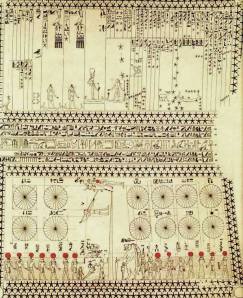

Uno de los ejemplos más impresionantes lo encontramos en la tumba de Senenmut, un arquitecto y astrónomo de la reina Hatshepsut. En su tumba hay un techo decorado con una representación minuciosa del cielo nocturno, incluyendo constelaciones y estrellas. Lo fascinante es que no se trata solo de un adorno: es un verdadero mapa estelar.

Estos mapas servían a los difuntos como una especie de GPS cósmico. La idea era clara: tras la muerte, el alma del faraón debía emprender un viaje a través del cielo para unirse con los dioses. Y para no perderse en ese tránsito, nada mejor que llevar el cielo grabado en piedra sobre su ataúd.

En el Libro de los Muertos, un texto funerario esencial, aparecen referencias constantes a las estrellas, al movimiento solar y a las orientaciones astrales necesarias para alcanzar la inmortalidad.

El Sol: dios de todos los días

El Sol tenía un lugar central en la cosmovisión egipcia. No era simplemente una fuente de luz y calor, sino un ser vivo, un dios que recorría el cielo en una barca solar, y cada parte del día representaba una etapa diferente de su existencia.

- Al amanecer, el Sol era Horus, el niño divino, símbolo del nacimiento y la promesa.

- Al mediodía, alcanzaba su forma más poderosa: Ra, el dios del Sol por excelencia, fuente de fuerza y energía.

- Al atardecer, el Sol se transformaba en Atum, el dios anciano, sabio y creador, que moría simbólicamente para renacer al día siguiente.

- Durante la noche, el Sol descendía al inframundo como Osiris, pasando por un ciclo de muerte y regeneración que aseguraba el equilibrio cósmico.

Uno de los himnos solares más bellos dice:

“¡Oh Ra!, radiante en tu disco, que brilla desde el horizonte, que nadas en el firmamento de acero…”

Esta poesía celeste muestra la devoción que sentían por el disco solar, al que asociaban no solo con la vida, sino también con el orden y la armonía del cosmos.

Aquí entramos en un tema que siempre genera debate: la posible relación entre la disposición de las pirámides y las estrellas. El investigador Robert Bauval propuso una teoría fascinante (aunque discutida por algunos expertos): las tres grandes pirámides de Guiza estarían alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión.

La similitud entre ambas disposiciones es asombrosa. Las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos forman un patrón escalonado que coincide con la inclinación del cinturón de Orión. Además, la orientación de las pirámides hacia el norte y ciertos conductos internos apuntan directamente hacia estrellas como Sirio y Orión.

Según esta teoría, la construcción de estas colosales estructuras no fue aleatoria, sino que respondía a una planificación astronómica precisa. No solo querían que sus faraones descansaran eternamente, sino que sus almas se unieran al dios Osiris en el cielo. Para lograrlo, las pirámides eran como lanzaderas cósmicas que conectaban la Tierra con el firmamento.

Aunque esta hipótesis tiene sus detractores, lo cierto es que el Antiguo Egipto estaba impregnado de simbolismo astronómico. Incluso si las pirámides no fueron diseñadas expresamente para replicar a Orión, el simbolismo estelar está presente por todas partes.

Otra de las grandes contribuciones de Egipto a la astronomía fue la invención del calendario solar. Al principio, como muchas otras culturas, los egipcios usaban un calendario lunar, que constaba de 12 meses lunares de 29 o 30 días, lo que daba un total de 354 días. Este calendario era útil para rituales y para ciertas actividades agrícolas, pero pronto notaron que no se ajustaba bien al ciclo de las estaciones.

Fue entonces cuando desarrollaron un calendario solar mucho más preciso, basado en la observación de la estrella Sirio (a la que llamaban Soped). Cada año, poco antes del amanecer, Sirio reaparecía en el horizonte tras un periodo de invisibilidad. Este fenómeno, conocido como ortos helíaco, coincidía con la crecida del río Nilo, un evento fundamental para la agricultura egipcia.

Así nació el año egipcio, que constaba de 12 meses de 30 días, divididos en tres estaciones:

- Akhet: la estación de la inundación (de julio a noviembre).

- Peret: la estación de la siembra y el crecimiento (de noviembre a marzo).

- Shemou: la estación de la cosecha (de marzo a julio).

A estos 360 días se añadían 5 días festivos dedicados a los dioses, completando un año solar de 365 días. Fue uno de los calendarios más avanzados de su tiempo, y su influencia llega hasta nuestro calendario actual.

Los egipcios no solo miraban las estrellas; las utilizaban como brújula. Muchos de sus templos y construcciones están alineados con eventos astronómicos concretos. Por ejemplo, el templo de Amón-Ra en Karnak está orientado para que el Sol ilumine el santuario interior durante el solsticio de invierno.

Este tipo de alineaciones no era casual. Requería de conocimientos técnicos, de años de observación cuidadosa del cielo. Los astrónomos egipcios, que también eran sacerdotes, registraban meticulosamente las salidas y puestas del Sol, de la Luna y de las estrellas más brillantes. Con esa información orientaban los edificios más importantes del país, reforzando la conexión entre el cosmos y el poder divino en la Tierra.

Cuando hoy miramos al cielo, vemos las mismas estrellas que veían los egipcios. Sirio sigue brillando en el cielo del amanecer, Orión continúa vigilando el invierno, y la Vía Láctea nos atraviesa en silencio como un río de luz. Pero lo que hemos perdido en nuestra sociedad contemporánea es esa conexión espiritual, simbólica, casi visceral, que los antiguos egipcios mantenían con el cielo.

Para ellos, mirar al cielo no era un entretenimiento. Era una forma de comprender el mundo, de organizar el tiempo, de acercarse a lo sagrado. El cielo era su calendario, su mapa, su templo, su esperanza.

Hoy, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología a nuestro alcance, quizá deberíamos volver la vista atrás —y hacia arriba— y recuperar algo de esa sabiduría. Observar una noche estrellada no es solo una experiencia estética. Es un reencuentro con nuestro pasado, con quienes fuimos, con lo que somos.

La próxima vez que veas a Orión cruzar el cielo de invierno, recuerda que estás viendo al mismo dios que adoraban los egipcios hace 4.000 años. Cuando veas a Sirio surgir en el amanecer del verano, piensa en las aguas del Nilo inundando la tierra, en las cosechas venideras, en los templos que se erguían para saludarla.

La astronomía no empezó con telescopios ni ecuaciones. Empezó con personas como tú y como yo, mirando al cielo con asombro, buscando respuestas, sintiendo que ahí arriba había algo más grande, algo digno de veneración.

El Antiguo Egipto es un ejemplo espléndido de esa unión entre humanidad y cosmos. Su legado sigue vivo cada vez que alzamos la mirada. Las pirámides, sus mitos, sus templos orientados al Sol y sus calendarios grabados en piedra nos recuerdan que, aunque hayan pasado milenios, seguimos siendo, en esencia, buscadores de estrellas.

No te pierdas ninguno de nuestros post:

Deja un comentario