Estas rocas que viajan por el espacio, fragmentos desprendidos de asteroides, cometas o incluso de planetas, han impactado en la Tierra desde los orígenes mismos de nuestro planeta. Cada vez que uno de ellos cruza la atmósfera y logra sobrevivir al abrasador viaje hasta la superficie, nos entrega un pedazo de historia que ha permanecido inmutable durante miles de millones de años. Su estudio abre una ventana única hacia los orígenes del Sistema Solar, hacia la composición de mundos lejanos y, quizá, hacia el propio origen de la vida.

Para comprender qué es un meteorito hay que retroceder en el tiempo hasta los primeros momentos del Sistema Solar, hace unos 4.600 millones de años. En aquella época, una nube de gas y polvo colapsó bajo la acción de la gravedad, dando lugar a la formación del Sol en su centro y de un disco protoplanetario alrededor. En este disco, las partículas de polvo chocaban, se fusionaban y, poco a poco, formaban objetos cada vez mayores: planetesimales, asteroides y embriones planetarios. Los meteoritos son fragmentos de esos cuerpos, conservados casi intactos desde aquella era primigenia.

Muchos de ellos vagan durante millones de años en órbitas alrededor del Sol, perturbados por la gravedad de los planetas gigantes o por colisiones entre asteroides. En ocasiones, una colisión expulsa fragmentos que quedan atrapados en trayectorias que cruzan la órbita terrestre. Si la casualidad hace que uno de estos fragmentos se encuentre con nuestro planeta, se precipitará hacia la atmósfera a velocidades que oscilan entre 11 y 72 kilómetros por segundo. El aire se comprime, la fricción genera calor y el objeto brilla como una estrella fugaz. La mayoría se desintegra, pero algunos sobreviven y llegan a la superficie: son los meteoritos.

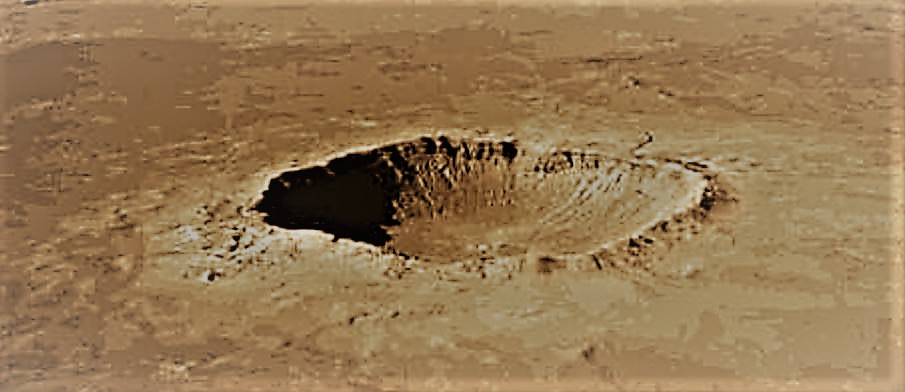

El registro geológico y astronómico demuestra que los impactos han acompañado a la Tierra desde sus orígenes. Grandes cráteres, visibles incluso desde el espacio, son testigos silenciosos de la violencia de estos encuentros. Uno de los más famosos es el cráter Barringer, en Arizona, con 1,2 kilómetros de diámetro y unos 170 metros de profundidad, excavado hace unos 50.000 años por un meteorito metálico de apenas 50 metros de ancho. La energía liberada en aquel instante fue equivalente a decenas de megatones de TNT.

Pero existen ejemplos mucho más colosales. Hace 66 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros impactó en la actual península de Yucatán, formando el cráter de Chicxulub. Sus efectos desencadenaron un invierno global que precipitó la extinción de los dinosaurios y de gran parte de la vida en la Tierra. Ese acontecimiento marcó el curso de la evolución y abrió el camino para que los mamíferos se convirtieran en los dominadores del planeta.

La superficie de la Tierra borra muchas de estas huellas con el paso del tiempo debido a la erosión, la tectónica de placas y el clima. Sin embargo, otros mundos, como la Luna o Mercurio, conservan miles de cráteres intactos, recordándonos cómo de común ha sido este proceso a lo largo de la historia del Sistema Solar.

Una de las ideas más sugerentes en astrobiología es la de la panspermia: la posibilidad de que la vida, o al menos los ingredientes fundamentales para que surja, llegaran a la Tierra a bordo de meteoritos. Sabemos que muchos meteoritos contienen compuestos orgánicos, incluidos aminoácidos y moléculas complejas esenciales para la biología. Las condritas carbonáceas, un tipo particular de meteorito, han revelado esta riqueza química. En algunos casos, incluso contienen agua atrapada en sus minerales, lo que sugiere que los impactos de meteoritos pudieron contribuir a llenar los océanos primitivos.

Más aún, algunos meteoritos proceden de Marte y de la Luna, e incluso se han hallado estructuras microscópicas en ellos que han generado debate sobre si podrían ser fósiles de microorganismos marcianos. Aunque estas afirmaciones son objeto de controversia, mantienen viva la idea de que la vida podría ser más resistente y ubicua de lo que imaginamos, y que los meteoritos podrían haber actuado como mensajeros de la vida en el cosmos.

Clasificación de los meteoritos

Los meteoritos no son todos iguales. Su clasificación depende de su composición y de su historia geológica. Los científicos los agrupan en tres grandes categorías: pétreos, metálicos y mixtos.

Meteoritos pétreos

Son los más abundantes, representan alrededor del 94 % de los hallazgos. Dentro de ellos destacan las condritas, que contienen pequeñas esferas llamadas condrulos. Estas son testigos fósiles de los primeros procesos de condensación en la nebulosa solar. Las condritas carbonáceas son particularmente valiosas, pues en ellas se han encontrado compuestos orgánicos complejos. También existen las acondritas, que carecen de condrulos y muestran evidencias de haber sufrido procesos de fusión y diferenciación, similares a los que experimentaron los planetas.

Meteoritos metálicos

Están formados principalmente por hierro y níquel, y se cree que provienen de los núcleos de planetesimales que fueron fragmentados por colisiones. Su estructura interna, visible al pulirlos y tratarlos con ácido, muestra las famosas estructuras de Widmanstätten, patrones geométricos que no se forman de manera natural en la Tierra debido a que requieren millones de años de enfriamiento lento en el espacio.

Meteoritos mixtos

También llamados litometeoritos o palasitos, contienen una mezcla de metal y minerales. Los palasitos, en particular, son espectaculares: presentan cristales de olivino incrustados en una matriz metálica, lo que les da un aspecto translúcido y casi joyesco. Estos meteoritos provendrían de la frontera entre el núcleo y el manto de planetesimales destruidos.

Clasificación avanzada: choques, meteorización y procedencia

Además de la clasificación básica, los científicos emplean otros sistemas para describir el grado de transformación que ha sufrido un meteorito. Se utilizan índices de choque (de S1 a S6) que indican el nivel de presión sufrido en impactos previos, así como índices de meteorización (W0 a W6) que miden cuánto se ha oxidado el meteorito desde que llegó a la Tierra. Estas escalas permiten a los investigadores distinguir entre fragmentos recién caídos y otros que han permanecido expuestos durante siglos en la superficie terrestre.

Otra forma de clasificación es por su procedencia. Gracias a estudios isotópicos y de composición, se ha logrado identificar meteoritos que provienen de Marte, la Luna e incluso de regiones específicas del cinturón de asteroides. Cada uno de estos fragmentos actúa como un testigo que nos transporta a un mundo distante sin necesidad de enviar sondas espaciales.

Ejemplos célebres de meteoritos

Entre los miles de meteoritos hallados en la Tierra, algunos han alcanzado gran notoriedad. El meteorito Allende, caído en México en 1969, es una condrita carbonácea que se ha convertido en una auténtica piedra Rosetta para la cosmología. Su antigüedad y composición han permitido reconstruir etapas muy tempranas de la formación del Sistema Solar. Otro famoso es el meteorito Hoba, hallado en Namibia, el más grande encontrado hasta ahora, con unas 60 toneladas de hierro y níquel. Su tamaño es tan colosal que nunca se ha trasladado; permanece en el lugar de impacto como un monumento natural.

No podemos olvidar el meteorito de Murchison, caído en Australia en 1969, también una condrita carbonácea con abundantes aminoácidos y compuestos orgánicos. Este hallazgo revolucionó la visión sobre la química prebiótica en el espacio. Y en tiempos más recientes, el evento de Cheliábinsk en 2013, aunque el meteorito se fragmentó en gran medida, demostró que incluso cuerpos relativamente pequeños pueden liberar una energía devastadora: la onda expansiva rompió miles de ventanas y causó cientos de heridos.

El valor de los meteoritos trasciende lo puramente científico. Muchas culturas antiguas los consideraron sagrados, fragmentos caídos del cielo enviados por los dioses. Algunos pueblos forjaron armas y herramientas con hierro meteórico antes de que la metalurgia estuviera desarrollada, en lo que se ha llamado la “edad de hierro meteórico”. Incluso objetos emblemáticos, como la daga de Tutankamón, fueron elaborados con este material celeste.

En la ciencia moderna, los meteoritos son laboratorios naturales. Su análisis revela información sobre la formación de planetas, la evolución química del Sistema Solar y los procesos de colisión que lo han modelado. Gracias a ellos sabemos que muchos asteroides están diferenciados en núcleo, manto y corteza, y que algunos fragmentos han preservado compuestos orgánicos que quizá fueron fundamentales para que la vida surgiera en la Tierra.

En última instancia, cada meteorito es una cápsula del tiempo. Su materia guarda las huellas de procesos físicos y químicos que se remontan a los albores del Sistema Solar. Al estudiarlos, no solo descubrimos de qué están hechos los planetas, sino que también comprendemos mejor nuestro propio origen. Nos recuerdan que la Tierra forma parte de un vasto sistema dinámico en el que los choques, las migraciones orbitales y los intercambios de materia son constantes.

La próxima vez que contemplemos una estrella fugaz, quizá pensemos que detrás de ese destello puede esconderse un viajero que ha recorrido millones de kilómetros y millones de años para llegar hasta nosotros. Si llega a tocar la superficie y alguien lo encuentra, habremos recuperado un fragmento tangible del cosmos, un mensaje que nos conecta con la historia más profunda del universo…

Deja un comentario